Le choix de l’isolant, une question subsidiaire ?

Par Audanne Comment – Tracés n° 3529 – mars 2023

L’impact carbone des isolants biosourcés est-il sensiblement moins important que ceux des isolants classiques ? Pour y répondre, il faut se pencher sur les méthodes de calcul et comprendre leur fonctionnement, car les réponses ne vont pas de soi. Récemment, un travail de fin de Master[1] en Energie et développement durable dans l’environnement bâti mené à la HES-SO d’Yverdon, a soulevé des questionnements légitimes quant aux solutions de rénovation véritablement écoresponsables. L’étudiant souhaitait vérifier par des méthodes de calcul officielles le bien-fondé de solutions de rénovation alternatives pour un immeuble de logements des années 1970. Il s’est retrouvé bien malgré lui face à des chiffres qui légitimaient les solutions conventionnelles. Concernant les gaz à effet de serre, une ossature bois intégrant 20 cm de laine de foin s’en sortait moins bien que les 16 cm en laine de verre qu’il fallait pour atteindre un U global de 0,15 W/mK en paroi. Du point de vue de l’énergie grise, la solution avec botte de paille de 28 cm recouverte d’un enduit minéral était moins performante qu’une laine de roche, Flumroc Compact Pro, de 18 cm recouverte du même enduit.

La méthode de la saturation écologique

La Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB) fournit les données des écobilans dans le domaine de la construction, les « écofacteurs ». Dans la méthode dite de la saturation écologique, ceux-ci témoignent de l’impact environnemental d’un matériau durant l’entier de son cycle de vie : l’extraction des ressources qui lui sont nécessaires, les étapes de fabrication du produit, son transport, sa mise en œuvre sur un chantier, son impact durant une vie plus ou moins longue et, enfin, son élimination. Tout est comptabilisé sous forme d’« écopoints », ou « unités de charge écologique »[2]. La méthode de la saturation écologique, spécifique à la Suisse, s’appuie sur des connaissances scientifiques. Mais ces chiffres sont ensuite rapportés à des critères légaux et politiques qui, eux, évoluent au cours du temps. Comme l’échelle d’évaluation de ces écofacteurs est régulièrement redéfinie, inutile donc de comparer les indicateurs d’un pays à un autre. Pour l’OFEV, cela reviendrait à : « additionner des dollars canadiens et des couronnes tchèques sans convertir aux préalables les devises » [3]. Les chiffres sont relatifs, ce qui ne remettrait en question ni leur fondement ni leur solidité.

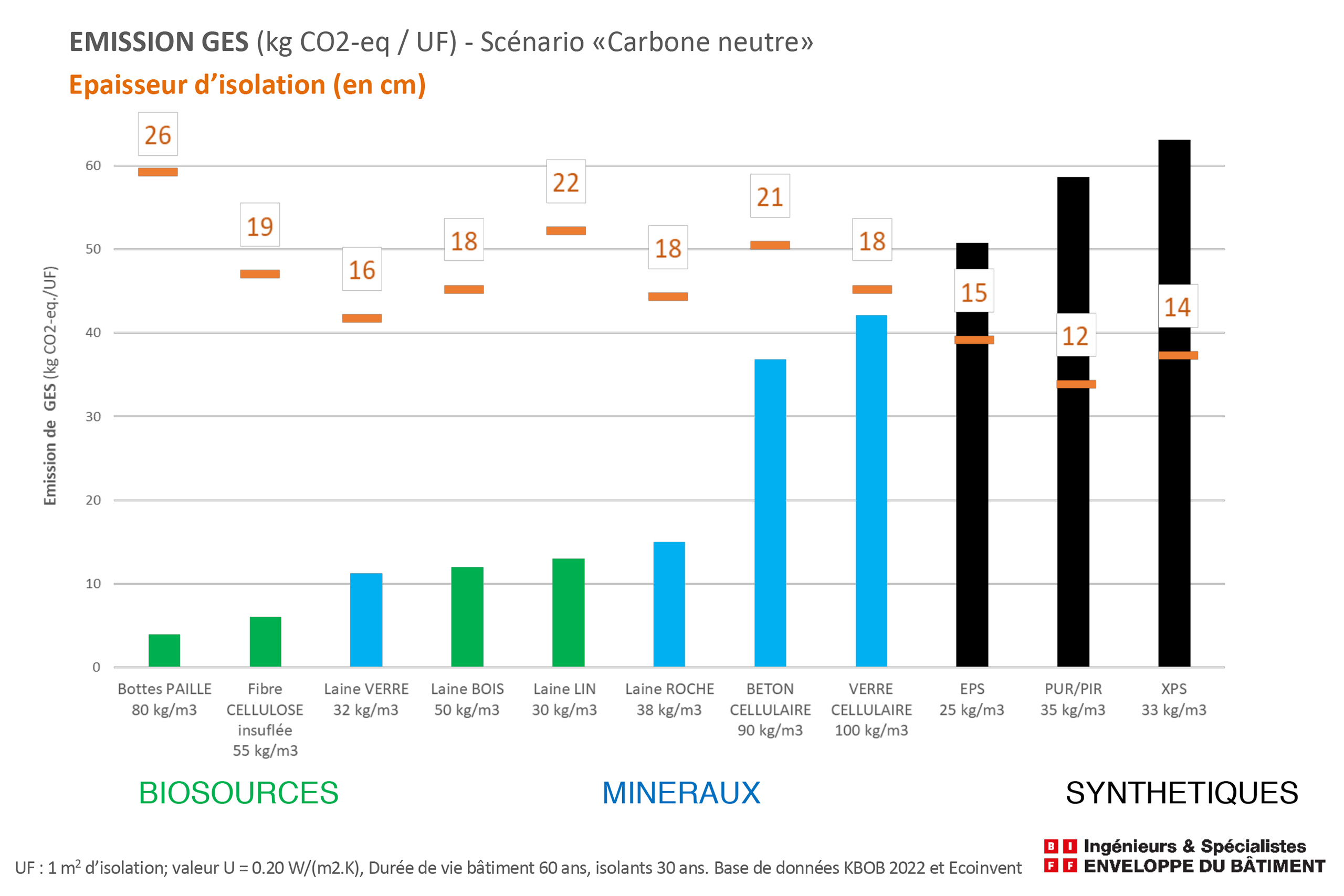

Méthode classique admise en Suisse : « carbon neutral »

Régulièrement, la KBOB actualise les données disponibles par un nouveau tableau de références, plus complet. En 2022, elle a par exemple introduit un nouvel indicateur : le carbone biogénique. Celui-ci se distingue du carbone fossile car il est stocké dans la biomasse agricole ou forestière. En effet, une plante en développement fabrique du glucose avec le carbone prélevé à l’atmosphère durant la photosynthèse. Au moment où la matière organique se décompose, en fin de vie, les émissions de CO2 rejetées dans l’air sont équivalentes aux flux captés lors de la croissance. Pour cette raison, elles sont matérialisées dans le tableau par une valeur nulle. Cette méthode « carbon neutral » ne reconnaît aucun bénéfice particulier aux isolants biosourcés. Ainsi, le stockage provisoire du carbone, durant la période où l’isolant est immobilisé, n’a pour l’heure pas d’impact aux yeux des experts. Ceux-ci ne prennent pas non plus en compte l’effet de substitution : en admettant que ces matériaux neutres ne peuvent pas être considérés comme des puits de carbone, ils ont toutefois le mérite d’éviter la fabrication de matériaux émissifs en gaz à effet de serre et bon marché.

Méthode dynamique de l’analyse du cycle de vie

Changeons de perspective et intéressons-nous à une étude[4] menée conjointement par l’EPF de Zurich, la HES-SO d’Yverdon et l’Université de technologie de Göteborg (SE). L’objectif de la recherche était d’identifier en quoi les matériaux biosourcés pouvaient fournir une solution de rénovation à la fois robuste, respectueuse du climat et rentable. La première étape consistait à comparer plusieurs scénarios de rénovation pour une construction des années 1970 implantée en Suisse. Ensuite, les auteurs ont structuré les niveaux d’incertitudes issus de l’analyse du cycle de vie (LCA) et l’analyse des différents coûts de ce cycle (LCCA), sachant qu’une fausse manipulation pouvait très vite mener à des résultats erronés. La troisième et ultime étape consistait à identifier une solution de rénovation optimale selon les critères retenus. Pour ce faire, ils ont privilégié la méthode dynamique de l’analyse du cycle de vie, qui est devenue officielle en France en 2021. Elle a pour particularité de s’appuyer sur la cinétique de dégradation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Elle considère ainsi que l’impact du CO2 rejeté devient significativement plus faible avec le temps. Entre un isolant conventionnel dont le bilan CO2 pèse plus lors de sa fabrication en début de vie, et un isolant biosourcé qui relâche le carbone lors de sa combustion en fin de vie, le second tend dès lors à mieux s’imposer.

Plus d’épaisseur en isolant biosourcé aide le climat

D’après l’étude universitaire mentionnée plus haut, un isolant biosourcé qui se renouvelle rapidement est excellent. Ainsi, la paille employée en structure, avec une durée de vie moyenne estimée à 60 ans selon les normes suisses, est une bonne solution pour stocker aussi longtemps que possible du carbone. À l’inverse, le bois, qui a besoin de beaucoup de temps pour se renouveler, ne serait pas employé à bon escient lorsqu’il devient isolant, à cause d’une durée de vie trop courte, en moyenne de 30 ans. Les auteurs tirent la conclusion qu’une grande épaisseur d’isolation biosourcée posée en façades devient la meilleure option pour agir sur le climat. Et si les lambdas des isolants biosourcés ne sont pas toujours aussi performants que ceux des produits conventionnels, le surplus de matière posée resterait profitable. Pour un EPS, comme on l’a découvert dans le précédent article traitant des isolants (TRACÉS 01/2023), il faudra à l’inverse vérifier le coût carbone qui en découle, et opter pour la solution la moins épaisse en regard des objectifs.

Quel isolant choisir ?

Il n’y a aucune réponse simple à donner et aucun consensus politique concernant l’utilité de matériaux fournis par la nature, si ce n’est l’impulsion donnée récemment par la modification de la loi genevoise sur les constructions et installations concernant l’empreinte carbone des constructions. Et quand les calculs en énergie grise n’opèrent aucune distinction entre celui qui n’a pas besoin de beaucoup d’énergie et celui qui recourt massivement à des solutions renouvelables, les cartes se brouillent. De plus, des filières biosourcées en Suisse semblent encore très loin de se constituer, même si, rappelons-le, les isolants qui sont des coproduits des cultures, n’entrent pas en concurrence avec la sécurité alimentaire[5].

Enfin, la faible part des isolants dans le bilan global de la construction pourrait faire passer la question comme subsidiaire. N’en soyons pas si certains. D’après une étude[6] sortie en 2019, si on employait uniquement de la paille (la matière existe en suffisance) en isolation pour tous les bâtiments encore à rénover en Europe, cela générerait une économie de 3% sur l’ensemble des gaz à effet de serre rejetés dans l’atmosphère. Le débat pourrait donc bien se poursuivre parmi les professionnels.

Mes remerciements vont à Hélène Perrineau, à Romain Guerra et à Pierre Mollier pour les échanges riches qui ont permis la rédaction de ces deux articles traitant des isolants.

[1] Romain Guerra, Daniel Pahud, Rénovation énergétique d’un immeuble typique des années 70, vers des solutions low-tech, exemplaires et écoresponsables, HES-SO Yverdon, mai 2021

[2] Les écofacteurs sont les variables centrales de la méthode de la saturation écologique. Ils représentent l’atteinte à l’environnement, exprimée en unités de charge écologique (ou écopoints ; UCE=UBP) par unité de mesure.

[3] Ecofacteurs suisses 2021 selon la méthode de la saturation écologique, OFEV 2021

[4] Alina Galimshina, Maliki Moustapha, Alexander Hollberg, Pierryves Padey, Sebastien Lasvaux, Bruno Sudret, Guillaume Habert : Bio-based materials as a robust solution for building renovation: A case study. ETHZ IBI, ETHZ IBK, Zurich, Chalmers University of Technology, Göteborg, HEIG-VD, IGT-LESBAT, Yverdon, juin 2022

[5] Pour l’OFAG que nous avons interrogé, le potentiel de transformation de la paille, du roseau, du chanvre, du lin ou du kénaf indigènes en tant que matériaux d’isolation dans le bâtiment restera très modeste et local.

[6] Pittau F, Lumia G, Heeren N, Iannaccone G, Habert G. Retrofit as a carbon sink: The carbon storage potentials of the EU housing stock. J Clean Prod 2019 ; 214:365–76 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.304